お客様に認めていただいた

当センターの5つの特徴

①お客様の事情をしっかりと把握!

当センターを選んでいただいた理由

インターネットでホームページを拝見し 弊社に近い場所にあり、電話での対応が とても良かったのでお願い致しました。

当センターへご依頼後の感想

弊社の事情など色々相談にのって頂き、対応も早くて、 丁寧に教えて頂きました。 メールでのやり取りで十分に作業も進み、申請から 受領まで安心して先生に任せられました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。

②綿密な打ち合わせを実行!

当センターを選んでいただいた理由

建築業許可申請をするにあたり、お電話させて頂き ました際、 親切・丁寧な対応でしたので、 建設業許可申請をお任せしました。

当センターへご依頼後の感想

弊社の事情など色々相談にのって頂き、対応も早くて、 弊社の事情を考慮頂き、様々なアドバイスを頂きました。 大変お忙しい中、打合せも綿密にして頂いた結果、 建築業許可を取得する事が 出来、 光岡先生にお願いして良かったと感謝しております。 今後とも宜しくお願い致します。

③対応が迅速!

当センターを選んでいただいた理由

前任の方は私と同様でメカに弱くて事務員の方に まかせきりで、事務の方が退社されたらどうなるか 心配になり、税理士先生に相談した所、先生の隣の 行政書士をされているとお聞きし 紹介していただきました。

当センターへご依頼後の感想

対応も早く、メールでのやり取りで十分に作業も進み 申請から受領までスムーズに完了しました。 本当に助かりました。有難うございました。

④メール活用で効率的

当センターを選んでいただいた理由

インターネットでホームページを拝見し、 建設業許可に長けている印象を受けまして、 お願い致しました。

当センターへご依頼後の感想

弊社の事情など色々と相談にのって頂き、レスポンス も早く、未熟者な私に丁寧に教えて頂きました。 メールでのやり取りで十分に作業も進み、申請から 受領まで安心して光岡先生にお任せする事が できました。この度は本当にありがとうございました。 今後も引き続き宜しくお願いします。

⑤予定通りに手続き進行!

当センターを選んでいただいた理由

個人事業の時にも、建設業の許可をお願い してたので、今回も頼みました。

当センターへご依頼後の感想

前回も頼んで、 予定通りのスケジュールで申請出来ましたので、 今回も安心して依頼することが出来ました。

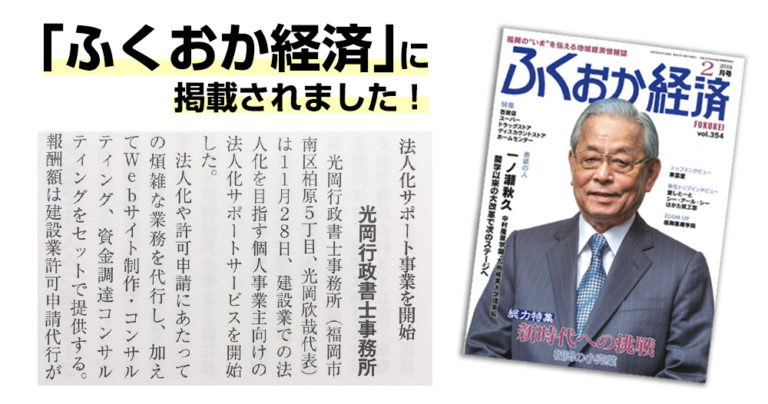

当センター代表の行政書士 光岡欣哉と申します。

当サイトを検索で見つけていただきありがとうございます。 私は、福岡・博多を中心に様々なクライアント様のご要望に応えて、建設業許可申請の手続きの 代行・サポートをさせていただいております。

<建設業許可の取得を目指す皆様へ>

日本経済が低迷し、景気回復が遅れている現状を受け、私は建設業界を元気にしたいという思いで一杯です。海外の景気動向も不透明で、国内経済も芳しくない中で、建設業が活性化することは喫緊の課題であると考えています。

幸いにも福岡市が国家戦略特区となり、規制緩和によって新たな可能性が広がっています。これまで制限されていた建築物の高さが緩和され、建設業界にとって大きなビジネスチャンスが訪れています。福岡市は人口も増加し、若年層の人口が増えているため、住宅需要も高まっています。マンションや一戸建てなど、様々な住宅の需要が増えることが予想されます。「天神ビッグバン」も進んでいます。

私自身は、建設業界の皆様を応援したいと考えております。その手助けとして、建設業許可申請のサポートをさせていただき、スムーズに許可を取得するお手伝いをしたいと思っています。

建設業許可を取得する動機は様々です。大規模な仕事を受注したい、公共工事に参加したい、また元請会社からの指示があるなど、いくつもの理由があることでしょう。いずれにせよ、今後の建設業界で活躍するためには、許可取得が必須と言えるでしょう。

しかし、建設業界の皆様は多忙で、細かな手続きや役所への出向きが困難な場合もあるかと思います。さらに、許可取得に関する情報を得るのが大変だとか、理解しづらい内容もあるかもしれません。

だからこそ、当センターにぜひご連絡ください。皆様の負担を軽減し、許可取得の手続きをスムーズかつ確実に行うことをサポートさせていただきます。

建設業界を元気にするために、一緒に頑張りましょう!当センターは皆様の成功を心から応援しています。どうぞお気軽にご相談ください。建設業許可の取得に向けて、一緒に邁進しましょう!

天神ビジネスセンターの成長を支えるために

福岡市の中心部、天神地区で進行中の大規模都市再開発プロジェクト「天神ビッグバン」は、多くの注目を集めています。このプロジェクトの一環として誕生した「天神ビジネスセンター」は、最新のオフィスビルとして多くの企業を迎え入れ、天神エリアの新たなビジネスハブとしての役割を担っています。天神ビッグバンの概要

天神ビッグバンは、福岡市が主導する都市再開発計画で、老朽化したビルの建て替えや新たな商業施設の建設を進めています。これにより、天神地区は一層の発展を遂げ、経済活動の活性化が期待されています。特に天神ビジネスセンターは、その象徴的な存在として、多くのビジネスマンや企業が集まる拠点となっています。建設業許可の重要性

天神ビッグバンのような大規模プロジェクトを成功させるためには、信頼できる建設業者の存在が不可欠です。ここで重要となるのが「建設業許可」です。建設業許可を持つ業者は、法律に基づいた適正な業務運営が求められ、品質や安全性の確保が保証されています。建設業許可取得のメリット

信頼性の向上:建設業許可を取得することで、顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。 契約の獲得:多くの公共工事や大規模プロジェクトでは、建設業許可が必要条件となっているため、ビジネスチャンスが広がります。 法的リスクの回避:無許可での営業は法律違反となり、厳しい罰則が科されるため、リスク回避にもつながります。福岡大名ガーデンシティ

福岡市の中心部に位置する「福岡大名ガーデンシティ」は、都市の新たなランドマークとして注目されています。このプロジェクトは、地域のビジネスとライフスタイルの融合を目指し、最新のオフィスビル、商業施設、そしてレジデンスを提供します。大名ガーデンシティの特徴

多機能複合施設: 福岡大名ガーデンシティは、オフィス、商業施設、住居が一体となった複合施設です。これにより、仕事と生活が一体化し、利便性と快適さを両立しています。緑豊かな環境

都市の中心でありながら、自然との調和を重視した設計がされています。敷地内には緑地やオープンスペースが豊富に配置されており、訪れる人々にリフレッシュできる空間を提供します。交通アクセス

地下鉄やバスなど複数の公共交通機関へのアクセスが良好で、利便性が高い立地です。福岡空港や博多駅からのアクセスも容易で、ビジネス利用者にも非常に便利です。経済へのインパクト

福岡大名ガーデンシティは、地域経済の活性化に大きく寄与すると期待されています。多くの企業やビジネスマンが集まる拠点となることで、新たなビジネスチャンスが生まれ、福岡市全体の競争力向上に繋がります。また、雇用機会の創出にも寄与し、地域住民の生活の質を向上させる効果が見込まれています。建設業者の役割

このプロジェクトの成功には、信頼性の高い建設業者の存在が欠かせません。建設業許可を取得した業者は、品質と安全性の確保を保証し、プロジェクトの円滑な進行を支えます。特に福岡大名ガーデンシティのような大規模プロジェクトでは、高い技術力と確実な施工が求められます。建設業許可取得支援

私たちは福岡での建設業許可取得支援を行っており、福岡大名ガーデンシティのような大規模プロジェクトに携わる方々を全面的にサポートしています。申請手続きや必要書類の準備に不安を感じる方も、安心してご相談ください。私たちのサポートを受けることで、スムーズかつ迅速に許可取得が可能になります。天神ビジネスセンター、福岡大名ガーデンシティは福岡市の未来を形作る重要なプロジェクトです。都市の発展とともに、建設業界の役割もますます重要となっています。私たちの支援により、多くの企業がこの新たなランドマークで成功を収めることを願っています。

<建設業許可の制度の存在理由>

マンションを建設します。

一戸建てを建てます。・・・

このような建設作業はすべて、注文者からの発注を請け負うところからが、建設業者の出番となるのです。

例えば、高級車を購入する場合、カタログ等でスペックを確認し、ディーラーで現物を確認し、場合によっては試乗することもできます。しかし、建物等の発注者・注文者は、マンションの完成を「イメージして」発注することはできますが、すでに「出来ているマンション」を購入するわけではありません。

その受注生産である建物が完成した後に、あらゆる欠陥が発見されたら、発注者・注文者のショックや金銭的損害は大きなものとなるでしょう。また、工事に着手したが、完成前に請け負った建設業者が倒産すると、代わりの業者を探すことになりますが、途中からの業者変更は、技術面等のリスクがあります。

また、支払済の金額が戻るかどうかも大きなリスクです。一方で工事が完了し、建物等が完成した後に請け負った建設業者が倒産すると、その後の修理・修繕も難儀となります。また、不具合等発見されても、請け負った業者なら話がスムーズですが、違う建設業者だとこれもまた厄介な話になります。

この多大なリスクから、発注者・注文者を保護するために建設業許可制度が策定されたというわけです。つまり、建設業許可の取得をされた建設業者さんは、技術・財務の両面から安定した会社さんであると判断されるのです。

<法人で許可を取るか、個人で許可を取るか>

建設業許可においては、法人でも個人事業主でも取得は可能です。個人事業主においては、いわゆる「一人親方」でも取得することは可能です。ただし、提出する書類等には違いがありますので、注意が必要です。

<大臣許可と知事許可>

福岡で建設業許可を取得したい建設業者の皆様へ、大臣許可と知事許可について詳しくご説明します。建設業許可の取得には、いくつかのポイントがありますので、国土交通大臣と都道府県知事の許可に関する情報をしっかり理解し、スムーズな手続きを進めましょう。

【大臣許可と知事許可の違い】

建設業の許可は、大臣許可と知事許可の2つに分かれます。以下にそれぞれのケースを説明します。

【大臣許可】

複数の都道府県内で営業所を設け、営業を行う場合に必要な許可です。国土交通大臣が許可を行います。本店の所在地を管轄する地方整備局長が許可の審査を行います。福岡を含む複数の地域で建設業を展開したい場合に活用できます。

【知事許可】

一つの都道府県内でのみ営業所を設け、営業を行う場合に必要な許可です。都道府県知事が許可を行います。営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を審査します。福岡内で建設業を行う予定の方に適しています。

【営業所の定義】

ここでの「営業所」は、本店や支店、建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。建設業に実質的に関与する場合も含まれます。ただし、登記上本店とされているだけの店舗や、無関係な支店・営業所は該当しません。

【許可の制限と範囲】

大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されますが、営業や建設工事を行う区域には制限はありません。例えば、福岡で知事許可を受けた場合でも、全国どこでも建設工事を施工することが可能です。

<一般と特定>

建設業者の皆様へ、福岡で建設業許可を取得する際の重要なポイントをご紹介いたします。建設業許可は、一般建設業と特定建設業という二つのカテゴリに分かれています。この区分は、下請契約の規模などに基づいて決まります。

まずは一般建設業許可についてです。

一般建設業許可について

もし、発注者から直接請け負う工事の代金が4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)未満である場合、一般建設業許可が適用されます。一般建設業許可では、下請契約の総額が問題とされず、規模に制約がありません。

令和5年の要件引き上げに注意

なお、令和5年1月1日以降、建築工事業の場合の要件は7,000万円に、その他の場合は4,500万円に引き上げられました。この要件変更に留意して、許可取得の際にはご注意ください。

次に特定建設業許可についてです。

特定建設業許可の必要性

もし、発注者から直接請け負う工事の代金が4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上になる場合、特定建設業許可が必要です。 つまり、工事1件あたりの下請契約代金がこの金額を超える場合、特定建設業許可が必要となります。

<29業種について>

建設業の許可取得に関する重要な情報をご案内いたします。建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。土木一式工事や建築一式工事の他、27の専門工事が計29の種類に分類されており、それぞれの工事の種類に応じた許可が必要です。

実際に許可を取得する際には、営業しようとする業種ごとに取得が必要です。ただし、同時に2つ以上の業種の許可を取得することも可能ですし、現在取得している許可業種とは異なる業種についても追加で取得することができます。許可業種の増減や変更については、こちらの表をご参照ください。

29業種は、以下の通りです。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事。

<建設業許可の要件>

①経営業務の管理責任者

建設業に関する経営業務の適正な管理能力を持つ方々が必要です。

(1)経営業務の管理責任者などの配置(建設業法の規則7条1項)

建設業の経営は他の産業とは大きく異なる特性があるため、適切な建設業経営を確保するためには、一定期間の経験を持つ者が経営業務に関与する必要があります。具体的な要件は以下の通りです。

申請者が法人の場合、常勤の役員のうち1人が、個人の場合、本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当する必要があります。

1. 建設業で5年以上の経営業務管理責任者の経験がある方。

2. 建設業で5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位で経営業務管理の経験がある方(権限委任を受けた者に限る)。

3. 建設業で6年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位で、経営業務管理者を補佐する業務の経験がある方。

4-1. 建設業で2年以上の役員経験とともに、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の経験がある方。また、常勤役員の補佐者として、5年以上の財務管理、労務管理、運営業務経験がある方。

4-2. 建設業で5年以上の役員経験とともに、2年以上の建設業での役員経験がある方。また、常勤役員の補佐者として、5年以上の財務管理、労務管理、運営業務経験がある方。

なお、法人の役員とは株式会社または有限会社の取締役、指名委員会設置会社の執行役、持分会社の業務執行者、組合の理事などを指します。

上記の要件により、申請(変更を含む)する場合、個別に審査されますので、詳細は許可行政庁にお問い合わせください。経営業務の管理責任者の配置は許可条件です。許可取得後に責任者が退職し、後任が不在になると許可が取り消されることがあります。このため、不在期間が生じないよう、要件を満たす者をあらかじめ選任する必要があります。

(2)適切な社会保険への加入(建設業法施行規則7条2項)

健康保険、厚生年金保険については、該当するすべての営業所が加入し、雇用保険については適用事業の全営業所が加入する必要があります。

②専任技術者

専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号) 建設工事の契約と実行を適切に行うためには、建設業に関する専門知識が必要です。建設業の営業は各営業所で行われるため、建設業に関する特定の経験や資格を持つ専任技術者を配置する必要があります。これは、建設業の種類や一般建設業と特定建設業によって異なる要件が存在します。専任技術者は常勤で業務に従事する必要があり、許可を取得後も専任技術者が不在にならないよう注意が必要です。

【一般建設業の場合】

1-1. 高卒後5年以上または大卒後3年以上の実務経験があり、指定学科を修了した者

1-2. 専門学校卒業後5年以上の実務経験がある者、または専門学校卒業後3年以上の実務経験があり、専門士または高度専門士の称号を持つ者、10年以上の実務経験がある者

3-1. 国家資格を持つ者

3-2. 複数業種での実務経験がある者

【特定建設業の場合】

国家資格を持つ者

指導監督的実務経験がある者(建設工事の技術指導や監督経験が必要)

建設省告示第128号による大臣特別認定者

特定建設業については、専任技術者の要件を満たすことが必要です。また、解体工事業においては、特定の経過措置が設けられています。

③誠実性

誠実性(法第7条第3号)

建設業の運営において、請負契約の合意や実行において不正や不誠実な行為が明らかにされる可能性がある場合、建設業を営むことは許されません。これは、許可を受ける法人や個人だけでなく、建設業の業務取引において重要なポジションにある役員などにも同様の適用です。

④財産的基礎

【一般建設業の財産的基礎】

一般建設業を行うためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

○直前の決算において自己資本が500万円以上あること

直近の会社の決算書において、自己資本(貸借対照表の純資産の部分)が500万円以上あることが必要です。これにより、企業の資本基盤が一定水準以上であることが要求されます。

○500万円以上の資金調達能力があること

建設業を運営するためには、必要な資金を適切に確保できる能力が求められます。500万円以上の資金調達が可能なことが条件とされています。これにより、業務の円滑な進行と支出の適切な管理が保証されます。

○過去5年間許可を受けて継続営業した実績のあること

欠格要件

欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

建設業許可の要件において、以下の状況が該当する場合には、許可申請者に許可が与えられません。

許可申請書や添付書類に虚偽の情報が含まれている場合、または重要な事実が欠けている場合。 許可申請者、その役員、または建設業法の定める使用人が、次のいずれかに該当する場合。 以下の状況に該当する方々には、許可は行われません。

破産者で復権していない者。

前回の許可が取り消されてから5年以内の者(一般建設業又は特定建設業の許可が取り消された者)。

前回の許可が取り消されてから5年以内で、その間に許可の取り消しの通知を受けた者が、その通知の日から5年以内の者。

前回の許可が取り消されてから5年以内で、通知の日から60日以内に許可取り消しの通知に係る者が、当該届出の日から5年以内の者。

営業停止の期間が終了していない者。

営業禁止の期間が終了していない者。

禁錮以上の刑を受けて5年以内の者。

法令違反による罰金刑を受けて5年以内の者。

暴力団員としての経歴があり、それから5年以内の者。

必要な認知、判断、意思疎通が適切に行えない精神障害者。

成年者並みの能力を持たない未成年者で、その法定代理人が該当する者。

法人の役員や使用人で、特定の要件に該当する者。

個人の使用人で、特定の要件に該当する者。

暴力団員等が事業活動を支配する者。

注意:「役員等」とは、株式会社や有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務執行者、法人格の組合等の理事、相談役や顧問、法人に業務を執行する社員、または同等以上の支配力を持つ者を指します。

<書類を収集・作成する>

建設業許可の申請に必要な書類を収集・作成します。

○法人新規の場合■建設業許可申請書

■別紙一 役員等の一覧表

■別紙二(1) 営業所一覧表

■主たる営業所所在地見取図

■別紙四 専任技術者一覧表

■工事経歴書

■直前3年各事業年度における工事施工金額

■使用人数

■誓約書

■経営業務の管理責任者証明書

■別紙 経営業務の管理責任者の略歴書

■専任技術者証明書

■実務経験証明書

■指導監督的実務経験証明書

■建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

■国家資格者等・監理技術者一覧表

■許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

■建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

■株主調書

■貸借対照表

■損益計算書・完成工事原価報告書

■株主資本等変動計算書

■注記表

■付属明細表

■定款

■商業登記全部事項証明書

■営業の沿革

■所属建設業団体

■健康保険等の加入状況

■主要取引金融機関名

■登記されていないことの証明書

■身分証明書

■経営管理責任者の常勤性の確認資料

■経営管理責任者の経営経験の確認資料

■専任技術者の常勤性の確認資料

■専任技術者の卒業証明書

■実務経験の確認資料

■資格証等の提示及び写しの提出

■指導監督的実務経験の確認資料

■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料

■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料

■財産的基礎の確認資料

■保険加入の確認資料

■法人・個人事業税納税証明書

<書類提出の要点>

通常、建設業許可申請には正本1部と副本1部が必要です。ただし、地域によって異なる場合もあるため、お住まいの地域の管轄窓口にご確認ください。

○福岡県内での新規申請の場合

提出先:福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所

提出部数:2部

提出先:上記以外の地域

提出部数:3部

<費用について>

建設業許可申請にかかる費用は、大臣の新規許可と知事の新規許可では異なります。大臣の新規許可の場合、登録免許税が15万円、知事の新規許可の場合は許可手数料が9万円必要です。工種の追加または更新の際には、許可手数料が5万円かかります。一般と特定の両方を申請する場合は、それぞれに登録免許税と許可手数料が必要です。

<登録免許税と許認可手数料の支払い方法>

大臣許可の場合、登録免許税と許可手数料は収入印紙を購入して申請関係書類に貼付する方法で支払います。知事許可の場合、各都道府県が発行する収入証紙を使用するか、現金で支払うことができますが、通常は収入証紙を使用します。収入証紙は申請関係書類に貼付します。現金で支払う場合は、領収証書を保管しましょう。

<許可の取得までの所要日数>

許可申請書を管轄窓口に提出後、審査が行われます。 福岡県の知事許可の場合、通常2〜2ヶ月半程度かかります。 大臣許可の場合はおよそ3ヶ月かかることが一般的です。 建設業許可の取得に関する詳細な情報は、弊社ウェブサイトをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。建設業許可をスムーズに取得し、ビジネスを成功させるお手伝いをいたします。

国土交通大臣への許可建設業許可申請書類の提出先

九州地方整備局建政部計画・建設産業課なのです。郵送にて申請します。九州地方整備局 建政部 建設産業課

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東2-10-7

福岡第2合同庁舎 別館3階

代表電話番号 092-471-6331

福岡県知事への建設業許可申請書類の提出先

主たる事務所の所在地を管轄する県土整備事務所に提出します。県土整備事務所は各地域ごとに配置されています。 ここは、受付場所であり、審査は福岡県庁が行います。<筑前地区>

①福岡県福岡県土整備事務所管轄: 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、糸島市及び福岡市(道路を除く)東区、博多区の一部、中央区、南区の一部、西区、城南区及び早良区(※建設・宅建業者の閲覧業務のみ上記区域に加えて、福岡市全域、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川町、朝倉市、筑前町及び東峰村も含みます。)

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803105/

②福岡県朝倉県土整備事務所

管轄:朝倉市、筑前町及び東峰村

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803802/

③福岡県那珂県土整備事務所

管轄:筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町及び福岡市(博多区・南区の一部、ただし道路を除く)

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4804701/

<筑後地区>

④福岡県久留米県土整備事務所管轄: 久留米市、小郡市、うきは市、及び大刀洗町

⑤福岡県八女県土整備事務所

管轄:八女市、筑後市、八女郡広川町

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4803202/

⑥福岡県南筑後県土整備事務所

管轄:大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡大木町

筑豊地域

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4805009/

<豊前地区>

⑦福岡県北九州県土整備事務所管轄:北九州市、中間市、宗像市、福津市及び遠賀郡

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4804101/

⑧福岡県京築県土整備事務所

管轄:行橋市と豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町の2市5町

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4805106/

しかしながら、行政書士とは何をする士業なのか?・・・という疑問を多くの方が持たれているかと思います。

行政書士とは、「日本行政書士会連合会」では以下のように示しています。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。 また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。(参照元 https://www.gyosei.or.jp/info )

当センターは、上記の「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理」の一つとして、建設業許可を福岡で取得した建設業者様のサポートに尽力しております。